- Veröffentlicht am

- • Politik

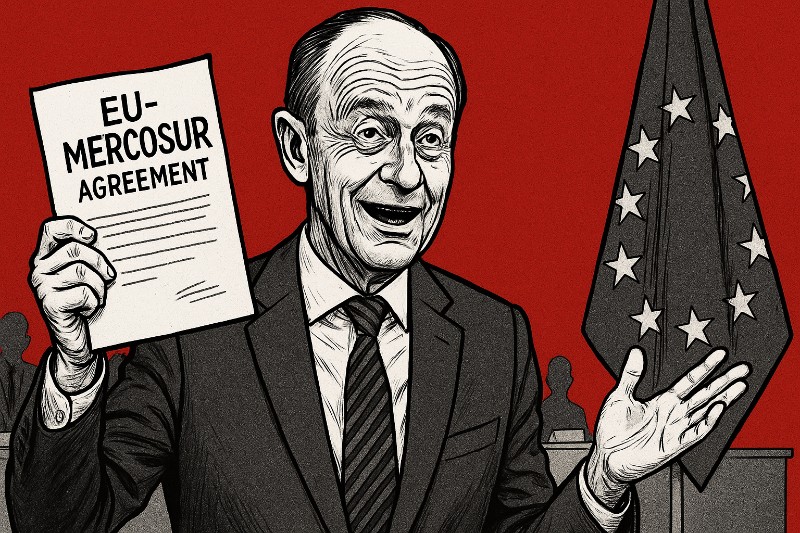

Merz in Mercosur – Wie der Kanzler ein Handelsabkommen erfand, das keiner unterschrieben hat

- Autor

-

-

- Benutzer

- tmueller

- Beiträge dieses Autors

- Beiträge dieses Autors

-

Der Kanzler und die Kunst des spontanen Durchbruchs

Es war spät am Abend, die Luft im Ratsgebäude von Brüssel so dick wie ein EU-Kommissionspapier über Gurkenkrümmung, als Bundeskanzler Friedrich Merz das tat, was deutsche Kanzler am liebsten tun: Er erklärte Europa für erfolgreich. Nach zwölf Stunden Gipfel, dreißig Unterbrechungen und vermutlich mehr Kaffee als politischem Fortschritt trat Merz vor die Kameras – und strahlte wie jemand, der gerade die Welt gerettet oder zumindest ein Freihandelsabkommen aus dem Hut gezaubert hatte.

„Es ist erledigt. Es ist durch“, verkündete Merz, als sei das Mercosur-Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gerade eben im Nebenraum auf feinstem EU-Papier unterschrieben worden.

Der Kanzler schien in Hochform. Die 27 Mitgliedsstaaten, Frankreich eingeschlossen, seien sich einig, sagte er. Kein Widerstand mehr. Kein Papierkram mehr. Nur noch pure wirtschaftliche Glückseligkeit in Handelsform. Blöd nur: Niemand hatte etwas beschlossen.

Die große Brüsseler Verwirrung

Während Merz sich innerlich schon zum Architekten der globalen Marktöffnung kürte, starrte Ratspräsident António Costa verdutzt auf seine Notizen. Er hatte nämlich – laut eigener Aussage – nicht über das Abkommen abstimmen lassen, sondern lediglich angeregt, Übersetzungsprobleme zu klären. Man war also nicht beim großen Handel, sondern beim Korrekturlesen.

Costa bemühte sich später, die Situation diplomatisch zu entwirren:

„Wir haben nicht diskutiert. Wir haben nicht entschieden.“

Oder in verständlichem Brüssel-Deutsch: „Der Kanzler war wohl kurz im kreativen Modus.“

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte höflich, aber mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der sich fragt, ob er und Merz wirklich am selben Treffen teilgenommen haben.

„Die Arbeit geht weiter“, sagte Macron – der französische Code für: „Ruhig, Friedrich, das war nur ein Brainstorming.“

Österreich sagt Nein. Punkt.

Noch klarer war der österreichische Kanzler Christian Stocker. Er stellte sachlich fest, dass er dem Abkommen gar nicht zustimmen könne – weil sein Parlament ihm das verboten hat. Mit anderen Worten: Selbst wenn Merz die Weltwirtschaft in Bewegung bringt, bleibt Wien standhaft – und blockiert mit alpenländischem Gleichmut.

Ein EU-Diplomat brachte es hinter vorgehaltener Hand auf den Punkt:

„Wenn Friedrich Merz je in einem Escape Room wäre, würde er den Ausgang verkünden, bevor er die Tür gefunden hat.“

Das Phantomabkommen von Brüssel

Seit 1999 wird über dieses Freihandelsabkommen verhandelt – also seit einer Zeit, als das Internet noch piepste, die D-Mark noch klimperte und Friedrich Merz in der CDU als „junger Wilder“ galt. Über 25 Jahre später erklärt er das Projekt einfach für beendet – ganz ohne Parlamentsbeschluss, Ratifikation oder den kleinsten juristischen Papierstapel.

Man kann es ihm nicht verdenken: Wer seit Monaten zwischen Koalitionspartnern, Lobbyisten und Bauernverbänden vermittelt, der greift irgendwann nach jedem greifbaren Erfolg – selbst wenn er ihn vorher selbst erfindet.

Doch während Merz euphorisch von der „größten Freihandelszone der Welt“ schwärmt, rollen Landwirte in Frankreich und Bayern bereits mit den Augen: Billigfleisch aus Südamerika, Zuckerrohr statt Zuckerrübe, und dazu ein Kanzler, der auf EU-Bühnen Politik als Improvisationstheater versteht.

Der Kanzler als Handelsillusionist

Man muss Merz zugestehen: Er versteht PR. Er weiß, dass in Zeiten politischer Dauerkrisen niemand Fakten liebt – sondern Gefühle von Fortschritt. Also beschließt er kurzerhand etwas, das nicht beschlossen wurde. Das erinnert an jene Kinder, die beim Monopoly sagen: „Ich hab gewonnen!“, obwohl sie gerade im Gefängnis sitzen.

In der Satire ließe sich das als genial bezeichnen – wäre es nicht so nah an der Realität. Denn in Brüssel applaudierte tatsächlich niemand. Nicht, weil sie ihm nicht gönnten, sondern weil niemand wusste, wofür genau.

Der Bürokratiebändiger schlägt zurück

Parallel dazu forderte der Gipfel – wie jedes Jahr – den „drastischen Abbau von Bürokratie“. Mehr Wettbewerbsfähigkeit, weniger Vorschriften, weniger Klimastress. Merz, der schon seit Wochen den „Freiheitsmotor Wirtschaft“ beschwört, nickte begeistert. Die EU-Kommission solle ganze Gesetzesvorschläge „überdenken oder zurückziehen“.

Kurzum: Wenn man schon kein Handelsabkommen hat, dann wenigstens weniger Regeln, um das Scheitern zu beschleunigen.

Merz schimpfte obendrein auf das EU-Parlament, weil es die Abschwächung des Lieferkettengesetzes blockiert hatte.

„Eine fatale Fehlentscheidung!“ Das klang nach einem Mann, der sich wünscht, die Demokratie möge bitte künftig ohne Abstimmungen funktionieren – dann geht’s einfach schneller.

Mercosur als Märchen – ein Happy End in Arbeit

Am Ende des Gipfels war die Stimmung wie nach einem schlechten Film: Alle wollten nach Hause, nur einer applaudierte. Friedrich Merz sah sich selbst als Macher, als Baumeister eines neuen globalen Zeitalters – während der Rest Europas noch versuchte, seine PowerPoint-Folien zu retten.

Man könnte meinen, er habe den EU-Gipfel mit einem Kindergeburtstag verwechselt: „Wir haben alle gewonnen!“ – ruft er, während die anderen noch Kuchen schneiden.

Die Ironie: Das Abkommen soll ein Zeichen gegen den Protektionismus von US-Präsident Donald Trump setzen. Und ausgerechnet Merz, der Mann, der aus Übersetzungsschwierigkeiten ein Handelswunder bastelt, wird zum Beweis dafür, dass Europa noch immer in seiner eigenen Bürokratie-Schleife gefangen ist.

Bis Ende des Jahres soll das Abkommen unterzeichnet werden, sagt Merz. Vermutlich hat er auch da schon den Stift gezückt – sicherheitshalber, falls die anderen wieder nicht mitziehen.