- Veröffentlicht am

- • Politik

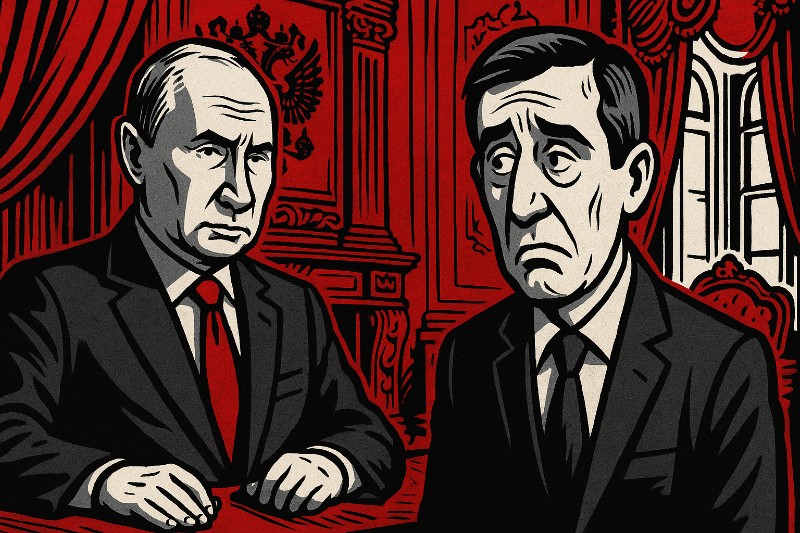

Dmitri Kosak – der Mann, der Putin widersprach (und dafür eine Karriere ins Archiv verlegt bekam)

- Autor

-

-

- Benutzer

- tmueller

- Beiträge dieses Autors

- Beiträge dieses Autors

-

Es gibt in der russischen Politik ungeschriebene Gesetze. Eines davon lautet: „Wer Putin widerspricht, spricht bald mit niemandem mehr.“ Dmitri N. Kosak, einst einer der engsten Berater des Kreml-Chefs, hat dieses Gesetz nicht nur gelesen, sondern anscheinend auch unterschrieben – allerdings mit der falschen Tinte.

Über Jahrzehnte hatte er an Putins Seite Karriere gemacht. Er war der Mann, der im Kreml Flure betrat, bevor die Türen geöffnet wurden. Der Organisator, der die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 verwaltete, als wären sie ein Familienfest – nur mit mehr Sicherheitskräften und weniger Spaß. Der Drahtzieher im Hintergrund, der Putin gegenüber so loyal wirkte wie ein Wachhund, der sein Halsband selber füttert.

Doch dann kam der Ukraine-Krieg – und mit ihm die große politische Glaubensprüfung. Kosak fiel durch.

Der Moment, in dem die Kreml-Karriere im freien Fall begann

In einer Sitzung des Sicherheitsrates soll Kosak das Unfassbare getan haben: Er stimmte gegen die Invasion in die Ukraine. Das war ungefähr so, als hätte er vorgeschlagen, die russische Nationalhymne künftig von einem Kinderchor aus Kiew singen zu lassen.

Während alle anderen mit starrem Blick den großen Strategen bestätigten, wagte er es, auf Risiken hinzuweisen: erbitterter ukrainischer Widerstand, wirtschaftliche Folgen, internationale Isolation. Kurz: Er sprach so, als würde er in der Realität leben – ein Ort, den man im Kreml maximal als Urlaubsziel kennt.

Friedensvertrag? Nein danke, sagt der Oberbefehlshaber

Kosak ging noch weiter. Kurz nach Kriegsbeginn soll er einen Friedensvertrag mit der Ukraine ausgehandelt haben. Putins Reaktion? Angeblich die gleiche Mischung aus Desinteresse und stiller Abscheu, die er sonst nur zeigt, wenn ihm jemand westliche Architekturzeitschriften schenkt.

Für Putin gilt: Wer einen Krieg anfängt, der will ihn nicht mit einem Dokument beenden, sondern mit einem Siegesfoto auf dem Roten Platz – und zwar in Übergröße.

Doppelleben im Kreml

Nach außen blieb Kosak brav auf Linie. Öffentlich bezeichnete er die ukrainische Regierung als „böse“ und „perfide“, hielt epische Monologe vor US-Diplomaten über Kiews angebliche Machenschaften und spielte damit den loyalen Hardliner. Insgeheim suchte er aber, so berichten Insider, nach Argumenten, mit denen man Putin zu einem Kurswechsel bewegen könnte. Eine Art politisches Parallelleben – halb Kreml-General, halb undercover Friedensmissionar.

Man kann sagen: Er versuchte, dem Kapitän der „RMS Russland“ klarzumachen, dass es vor uns einen Eisberg gibt, während er gleichzeitig auf dem Oberdeck die „Wir lieben das Meer!“-Fahne schwenkte.

Vom Machtzentrum ins politische Niemandsland

Bis dahin hatte Kosak eine Bilderbuchlaufbahn hingelegt. Vom Rathaus in Sankt Petersburg direkt in Putins innersten Zirkel. Zuständig für alles, was in der ehemaligen Sowjetunion nicht bei drei auf den Bäumen war – von Moldawien bis zu den abtrünnigen Regionen Georgiens.

Doch nach seinem „Nein“ im Sicherheitsrat begann die schrittweise Demontage: Zuständigkeiten verschwanden, Projekte wurden an Sergej Kirijenko übergeben, und aus dem politischen Schwergewicht wurde ein hochrangiger Mann mit erstaunlich viel Freizeit.

Ein bisschen Einfluss darf bleiben – zur Zierde

Heute hat Kosak angeblich noch Zugang zu Putin. Vielleicht, um den Anschein zu erwecken, im Kreml gäbe es Meinungsvielfalt. Er bringt nach wie vor Vorschläge für Friedensverhandlungen ein – und innenpolitische Reformideen, die ungefähr so wahrscheinlich umgesetzt werden wie ein jährlicher Christopher Street Day auf der Krim.

Der stille Dissident im Maßanzug

Kosak ist jetzt so etwas wie ein museales Ausstellungsstück: „So sah ein Putin-Vertrauter aus, bevor er dachte, er dürfe eigene Meinungen haben.“ Er ist nicht in der Gulag-Versenkung verschwunden, aber politisch auf dem Abstellgleis geparkt – mit Motor aus, Türen verriegelt und Blick aufs Nichts.

Er erinnert an einen Schauspieler, der im Stück bleibt, obwohl der Vorhang längst gefallen ist. Er sagt die Texte noch, aber niemand hört mehr zu – am allerwenigsten der Mann, dem er sie eigentlich ins Ohr flüstern wollte.